この本を知ったのは新婦人しんぶんだったか?

この本を知ったのは新婦人しんぶんだったか?

名古屋市北区に長男が3歳の時に移り住んだマンションには、共働きの人も多く社会的に活動している人もみえて、すこし仲間にも入れてもらっていた。

三男が年長さんのときぐらいか、子どもが生まれて初めて1泊の旅行にマンションの新婦人の仲間と出かけた。牛久沼に住む住井すゑさんの抱僕舎を訪ねてお話を聞くための旅行だった。住井すゑさんの存命の今のうちにと企画された。まだ80代だった。住井 すゑ(すみい すえ、1902年1月7日 – 1997年6月16日)は、奈良県出身の小説家。代表作は『橋のない川』[1]で、部落差別について取り組んだ。

小田誠の話もあったけれど眠かった。でもすゑさんの話はものすごく面白かった。

タクシーで到着した時は、抱僕舎の会場はすでにいっぱいで、運よく私達6人くらいは通路に座布団が敷かれたところを、とっとっと私は一番前まで進みでて着物をきて腕組みをした小柄なおばあさん、住井すゑさんを間近にみて話を聞くことができた、会場に入れなかった人もいて、その人たちは別の部屋で画面を通しての参加。すごいタイミングで一番前で聞くことができた。

部落差別と天皇崇拝と根っこは一緒とか、小さい頃どうしてうんこが出るのか不思議に思ったり、天皇だって同じうんこをする。とか、どんな理由だったか忘れたが、目が見えないように暮らしていて、親が彼女を負ぶって医者に連れていくのだが、その日どの着物を着ようかと箪笥を見ていたところを見つかって、目が見えないのではないことがばれたという話。天皇の話から右翼にもにらまれるが、彼女とのやり取りのなかで実際に被害にあったことはないような話もあり。

私がウィルあいちで店を始めた頃(1996年~97年)岡崎から来ていた森の仕事をしている男性が、牛久沼へ行ったということで、コピーではあるけれど彼女の自筆と思われる文言を頂いた。

「人類の母性は人以上の人を生まず、人以下の人を生まず(万人平等)」

90歳越えて日本武道館で講演をした時の「人間(じんかん)宣言」

宣言-225x300.jpg)

同じマンションの新婦人の人たちから、さらに落合恵子さんの東京青山にあるクレヨンハウスの話を聞いて上京の機会があった折に立ち寄ってみた。

その上京の機会は、ガイアシンフォニーという映画の縁で中区の長円寺(若いころお茶を習っていたお寺)でマルセ太郎という一人芝居をする人の舞台を見た。スクリーンのない映画館と題されていて、一人芝居で映画を語る。「泥に河」が有名。

その彼の芝居を東京のジアンジアンまで見に行こうと誘った人がいた。正月近い年の初めのこと。東京までは旅費もかかるし~と渋った私に青春18きっぷがあると教えてもらって6時間くらいかかり鉄道を乗り換え出かけた。誘った友は熱が出て行かれないということで、結果一人で上京、同じ行くならと青山のクレヨンハウスへ立ち寄ったら、

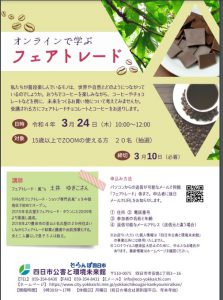

1週間予定くらいのフェアトレードの品が企画展示販売されていた。フェアトレード・ショップ風”sオープンの一年前の1995年のこと。

女性起業セミナー「エクラ」で聞いていたフェアトレードの話はコーヒー。でもそいこにはグローバル・ビレッジ(ピープルツリーの前身。現在もGVで存在)のカタログとともに、はがきなどの雑貨もいろいろあり、びっくりした。これが縁でその団体の世田谷の等々力渓谷にあった事務所を訪ね、その年の春にインドのスタディ・ツアーに参加することを決めた。

そのころ、生涯現役でいたい。できれば人の役にたつことがしたい。自分を社会のなかで試してみたい。そんな思いがあり、生協の回覧冊子に掲載されていたたった3行の小さな告知「女性起業セミナー」を夫が教えてくれたので参加した。パートタイムで働いていたころのこと。

当日行ってみたら、まだ準備中。会費は5000円という。私には高すぎたけれど聞いてしまったので引き返せなく受講。名古屋銀行の女性の支店長さんの話。そのあとも主催の「エクラ」(起業支援ネットの前身)の関戸恵美子さんから手書きのはがきを頂き、その後も講師たちや受講生の女性たちの生き方に魅力を感じてエクラに通った。

1996年2月に愛知県女性総合センター(ウィルあいち)の1Fの店舗の公募があり応募して、3月にはグローバル・ヴィレジのインドスタディツアーに参加し桜の満開のころ帰国して合格を知った。

以上は、仲間から教えてもらった情報をたぐりよせていくと、出会った一つ一つの場面がパズルをはめていくように今の私の学びがある。

資本主義と環境危機、資本主義と家父長制度、家父長制度とジェンダーとここのところ最近知った、祖母の名前をペンネームにしたベル・フックスの

「家父長的白人優位主義と資本主義と帝国主義とからなる政治システム」の転覆、すなわち「全面的社会変革」を標榜(ひょうぼう)する「革命的フェミニズム」であるという http://huzu.jp/blog/6441/ にも出会った。

そして恵泉女学園をたちあげた河井道さん、シスターフッドの一条ゆりさんの物語にも出会った。史実に基づくフィクションゆえに引き込まれる。

私自身は、ほとんど本を読まなかったので、女性運動の活動家の名前もかろうじて名前だけ知る程度ですが、文豪も政治家もいっぱい名が登場するのも興味深い。明治から昭和の終戦時までの女性たちをとりまく歴史のような物語のようなこの本を一週間で読み、図書館に返却できる。

私は、2冊この本を東片端の正文館に注文。まだ7歳や1歳半の女の子の孫たちに中学生になったら読んでほしい、そして社会にでてからももう一度読んで欲しいと思っていまから準備した。もちろん我が家の男三人にも、そのパートナーにも読んで欲しい。

「性差別が行ってきたのは、女性の強さを抑え込むか、搾取するかのいずれかに過ぎない。その強さ、その力の認識こそ、女性たが皆で解放へと進んでいくための一歩なのだ」。

その一歩が踏みだされたならば、隊列には「性差別によって搾取されても抑圧もされていなが、それのもたらす帰結に様々な仕方に苦しんでいる」男性たちも巻き込まれざるを得ないはずだ。そのようにベル・ファックスは革命を展望したのである。週間金曜日2/18号より

「らんたん」のp328

山川菊枝は 河井道と一条ゆりに問いかける

「米国で学んでいらしたあなたがたが結局、日本を変えることができないのは、キリスト教に潜む家父長制度に慣らされているからよ。天皇制にも植民地支配にも疑問がない。長いものに巻かれるのが慣れっこだから、それはブルジョア知識人の集まりにかならない。本当に困っている無産階級に目が向いてない。ねえ、国策に加担してまで婦人参政権を獲得したところで、本当に貧しい女性たちの暮らしは楽になるのいかしら?」

p433 戦後 GHQに所属しているフェラーズから

「天皇の処遇について、道先生はどうお考えですか? 僕は小泉八雲を研究したおかげで、神道と天皇がいかに日本人にとって大切な存在なのかを学びました。天皇は責任えを問われるべきではない、とマッカーサー元帥に進言するつもりなんですが。。。」

道に、見えない姿で語る有島武郎が言う

「天皇制がなくならない限り、日本の女性は本当の意味での自由を獲得できないのいではないか?天皇制こそがこの国の家父長制を強化し、他国への侵略や残虐行為を正当化したんじゃないのか?」

P488

折しも、朝鮮戦争が始まり、戦いに幕を下ろす気配が一向にない。道先生が朝の礼拝でよくお話される「日本は戦争を一度ちゃんと反省する必要があります。すぐにまた、同じ時代がやってきますよ。音もなくそれはいつも静かに始まるのです。」

今の日本の危うさはあちこちで聞かれる。音もなくそれは静かに始まるのか???

国会の監視を怠らない不断の努力を私たちはしているのか??? 私に問う。

-300x181.jpg)

宣言-225x300.jpg)